夏のお出かけ先として候補に挙がる海水浴。

海を泳いだり砂浜で遊んだり、夏ならではの遊びで楽しいですよね。

夏休み中に何度も行く方もいるのではないでしょうか。

そんな海ですが、実はもう一つ楽しいスポットがあるんです。

それは磯!

磯は多くの種類の生き物が、気軽に観察できるスポットです。

たまには海水浴以外のアクティビティがしたい。

生き物と触れ合って学びにしたい。

そんなご家庭に、磯遊びはぴったり!

しかし、対策を怠るとケガや事故につながる危険もある場所です。

ぜひこの記事を読んで、対策をしっかりとしてから磯遊びを楽しんでくださいね。

磯遊びに必要な持ち物は?

磯遊びの基本的な持ち物は大まかに3種類に分けられます。

まず最も重要なのが服装です。

なるべく露出を減らしましょう。

次に観察セット。

これはお手持ちのバケツや網で大丈夫です。

そして小物類ですね。

海は日差しが厳しく日陰もあまりありません。

熱中症対策は大変重要になります。

しかし、実際磯遊びってどんな危険があって、どんなものが必要なのか、いまいちピンと来ませんね。

そもそも磯とはどんな場所なのか、どんな危険があるのか、を詳しく紹介していきます。

服装

磯遊びの服装は、とにかく露出を抑えることが重要です。

磯は砂浜と異なり、岩が密集している場所です。

水の力によって削られ尖っていたり、フジツボやカメノテのような着生生物によって表面がざらざらしていたりします。

そのため、転んだりむやみに穴に入っていったりするとケガの恐れがあり危険です。

まして水でふやけた皮膚はより傷を受けやすく、ケガのリスクが上がります。

また、コケや海藻によって表面が滑りやすくなっていることもあります。

磯では走らず、一歩ずつ慎重に歩きましょう。

長袖長ズボン

磯では露出を抑えることが必要なので、必ず長袖長ズボンを着用しましょう。

先ほども説明した通り、磯はとてもケガをしやすい場所が多くあります。

さらに日陰が無く日光を直接浴びるため、日焼け対策としても長袖長ズボンは有効です。

自身は水に入らずに磯遊びをする場合、Tシャツに長袖の羽織(ラッシュガード)、長ズボンのような服装で大丈夫です。

波打ち際まで行って水を浴びながら磯遊びをする場合は、水着の上からラッシュガードを着用し、ラッシュガードパンツや、速乾性のあるレギンスと水着を組み合わせて着用するのが良いでしょう。

服の素材は綿のような乾きにくいものではなく、化繊の速乾性のあるものがおすすめです。

軍手

軍手は、磯でもっともケガをしやすい手を保護するために着用します。

磯の生き物が捕まえにくくなるデメリットがあるため、着用は好みですが、慣れるまではあった方が良いでしょう。

つい夢中になって魚を追いかけていると、ふとした時に手をケガすることがあるので注意が必要です。

移動中だけつけ、一つの潮だまりを観察するときは外すなどの方法でも良いでしょう。

シューズ

磯遊びで使う靴は、マリンシューズかスニーカーの皮膚の露出がないものを選びましょう。

もちろん濡れていて滑りやすい波打ち際まで行く場合は、マリンシューズが必須です。

磯にはたくさんの貝が生息しており、それらがごつごつとしてとてもケガをしやすい環境となっています。

さらに、毒針を持った生き物も生息していることがあります。

底の薄い靴では貫通して刺される危険もあるため注意しましょう。

グリップ力があり滑りにくく、切り傷を防げる靴がおすすめです。

ビーチサンダルやクロックスはもちろん、素足も大変危険ですので絶対にやめましょう。

帽子

磯遊びでは、熱中症対策のためにつばがあり、あご紐がある帽子が必要です。

最近は、首まで日よけが付いている帽子も見かけるようになってきました。

磯遊びは下を向くため、首の日焼け対策にそちらも便利です。

あご紐のない帽子の場合、風で飛ばされ流されてしまう可能性があるので注意しましょう。

ここまで服装について説明してきました。

けが防止と熱中症対策を考えて、服を組み合わせてください。

一例として、服装の参考画像を貼っておきます。

観察セット

観察セットとは、網とバケツのことです。

磯遊びに必ず必要なものではありませんが、快適に観察したり、より詳しく観察したりする場合は観察セットがあると良いでしょう。

どのようなものが便利か、具体的に紹介していきます。

バケツ

磯遊びで使うバケツは、小さめのものが良いでしょう。

磯を移動するたびに持ち歩くため、大きいとそれだけで負担になります。

もし捕まえた魚やエビを観察したい場合、透明な観察用水槽を購入するのも良いかもしれません。

ネットで1000円程度で購入できますよ。

長時間捕まえておく場合、定期的に水温を確認しましょう。

少量の水はすぐに温まってしまい、捕まえた生き物が弱る原因になります。

場所を移動するタイミングで水を交換する、移動する前に全て逃がす、などの定期的な確認をお願いします。

網

磯遊びで利用する網は小さいものがおすすめです。

磯にある潮溜まりは小さく、狭い隙間に生き物が隠れています。

そのため大きい網では扱いにくいことがあります。

水槽用の網くらいの大きさで大丈夫です。

磯遊びは頻繁に場所を移動するため、持ち歩きがしやすい大きさのものがおすすめです。

捕まえた魚はむやみに持って帰ったり適当な場所に返したりせず、捕まえた場所で離しましょう。

自分一人が捕まえた魚が死んだって大したことない、と思っても、そのちょっとが重なれば多くの魚がその磯からいなくなってしまいます。

命は大切にしましょう。

小物類

ここからはあったら便利な、日焼け止め、水、ビニール袋、応急セットについて紹介します。

ここで紹介するのは一例なので、他にも必要そうなものがあれば持っていくと良いでしょう。

日焼け止め

磯は日差しが強く日焼けをしやすいため、ウォータープルーフの日焼け止めを塗りましょう。

また、水の照り返しで思わぬところが焼ける可能性もあります。

遊び終わってから痛い思いをしないためにも、塗り忘れには注意してください。

首の後ろは磯遊びで焼けやすい場所なので、特に注意しましょう。

水

水は脱水予防だけでなく、塩水を洗い流す役割もあります。

磯は熱中症のリスクが高いうえ、潮風によって脱水も進みやすい場所です。

必ず水分補給をしながら遊びましょう。

また、手洗い用として2Lペットボトルに真水を入れて、車に置いておくのもいいですね。

場所によっては、すぐ近くに手洗い場があることもあるので、確認してみましょう。

応急セット

応急セットには、絆創膏やピンセット、痛み止めや包帯を入れておくと便利です。

切り傷に貝の破片が入ってしまったり、落ちていたガラスで手や足を怪我することがあります。

ピンセットがあると、何か刺さったときに使えるので持っておくと便利です。

包帯は、何かを固定したり圧迫止血にも使えたりする、入っているだけで安心できる物です。

もちろんこれらは使わないことが一番ですが、何かあったときのために、持っておくと良いでしょう。

ビニール袋

濡れた物を入れたり、拾った物を持ち帰ったりするのにビニール袋が使えます。

数枚カバンに入れておくと何かと使える優れものなのでおすすめです。

磯で観察できる生き物

ここからは、磯に生息している生き物について説明していきます。

磯にはイソギンチャクやヤドカリ、小魚やカニ、エビなど多くの生き物が暮らしています。

中には毒があり、最悪の場合死に至るものもいるため注意が必要です。

まずは一般的に観察できる生き物をご紹介します。

定番の生き物

磯にいる生き物の定番は、イソギンチャク、ヤドカリ、着生生物でしょう。

季節によってはアメフラシ、ウミウシ、カニ、ウニ、エビなどが観察出来ます。

その中でも代表的なものを軽く解説していきます。

イソギンチャク

イソギンチャクは海面近くに生息し、多くの場所で通年観察できます。

水があると開き、潮が引くと自分の身体に水をためて縮む性質があります。

閉じている状態を指で押すと、水鉄砲のように水が吹き出てきます。

見た目や感触が面白いため、小さい子供でも楽しんで触る生き物でしょう。

着生生物

着生生物とは、フジツボやカメノテ、ヒザラガイなど岩の表面に張り付いて生活する生物のことです。

マイナスドライバーがあれば剥がして観察することも可能です。

一度張り付くと移動できないため、その場でプランクトンなどを食べて生活しています。

ヤドカリ

磯には巻貝も多く生息していますが、その中に紛れてヤドカリが住んでいることが多くあります。

人の気配を察知すると、岩陰などに身を潜めて貝のふりをしていますが、たまに潮だまりの中を歩いている姿が観察できます。

魚には触れない人も、ヤドカリは観察のハードルが低いのではないでしょうか。

カニ

カニは潮だまりの岩の下によく生息しています。

たまに陸地を歩いている姿も観察できます。

潮だまりに生き物がいないな、と思ったら、岩の隙間を探ってみたり、岩をひっくり返してみるといることがありますよ。

ひっくり返した岩は、ちゃんと元に戻してあげてくださいね。

エビ

潮だまりで素早く動く影を見つけたら、それはエビでしょう。

瞬発力があり、捕まえようとしてもあっさりと逃げられることが多いです。

網を使って観察するのがおすすめです。

熱に弱く体も柔らかいので、丁寧に扱いましょう。

毒のある生き物

潮だまりには強力な毒を持つ生き物も生息しています。

もちろん地域によって生息域は変わるため、ご自身の地域にはどんな生き物が住んでいるのかを調べることをおすすめします。

ここでは全国的に有名であり、かつ、強い毒のある生き物をご紹介します。

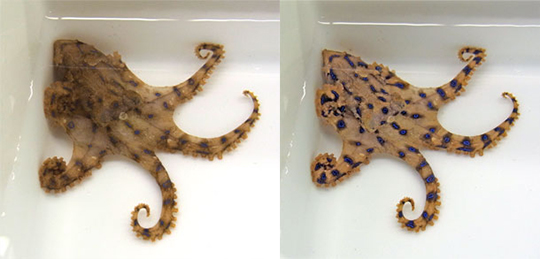

ヒョウモンダコ

ヒョウモンダコは名前のとおり、黄色っぽい体にヒョウのような模様があるのが特徴です。

体は10~20㎝と小柄ですが、フグと同じ毒を持っており大変危険です。

噛むことで毒が注入されるため、触れない方がよいでしょう。

興奮すると紋の縁が青く変化します。

その状態で触った場合、反射で噛まれる可能性があります。

また、フグ毒は神経麻痺を引き起こす毒ですが、噛まれた痛みをあまり感じない場合もあります。

呼吸が苦しくなってやっとわかる、ということも十分考えられるため、刺激しないことが重要です。

この毒の特効薬はありません。

オニオコゼ

オニオコゼは、岩にそっくりな見た目をした背びれに毒針を持つ魚で、ほとんど岩と見分けができません。

むやみに水の中に手や足を突っ込まず、底の厚い靴で移動しましょう。

オニオコゼの背びれの針はとても鋭く、ビーチサンダル程度の底は貫通します。

もしも刺されてしまった場合、40度程度のお湯につけたあとすぐに病院へ行きましょう。

たんぱく毒を持っているため、お湯で不活化します。

患部が末端の場合は心臓より低い位置を維持し、できたら圧迫止血か患部の少し上を軽く縛って血の巡りを遅らせるのも有効です。

必ず病院は受診しましょう。

ガンガゼ

ガンガゼはとても長い針を持ったウニで、針は鋭いですが脆く患部に残る可能性を持っています。

また、軽微な毒を持った種類もおり、腫れやしびれ、吐き気などを引き起こすことがあります。

刺されてしまった針は無理に抜こうとせず、病院でとってもらいましょう。

まとめ

磯遊びには危険が伴います。

しかし、難しい対策はなく、対策をきちんとしていれば回避できるものばかりです。

慣れてきても気を抜かず、安全に遊びましょうね。

楽しい磯にはたくさんのワクワクと学びが詰まっています。

どのような場所に生き物が住んでいるのか、そのように移動するのかを実際に見ることで、生き物についての解像度があがります。

図鑑などで、何を食べているのか、天敵は誰なのか、いつ活動しているのか、なども調べると、自分なりの観察図鑑が完成しますよ。

ぜひ楽しく観察してくださいね。

コメント